常见的数据结构包含哈希表(Hash Table)、队列(Queue)、栈(Stack)、链表(Linked List)、树(Tree)。下面进行详细介绍:

一、哈希表(Hash Table)

以伪代码举例:1

2

3

4

5

6

7

8

9

10a <- {

'0' : 0,

'1' : 2,

'2' : 1,

'3' : 56,

'4' : 3,

'5' : 67,

'6' : 3,

'length': 7

}

这个伪代码的形式可以看成是Hah模式,即key:value键值对的形式就可看作是Hash模式。例如Http请求和响应的第二部分数据就是Hash模式。数组也可以看成是hash模式。数组自带length属性。

如何使用hash呢?在计数排序中会用到。如:a <- [0,2,1,56,3,67,4,9,8],在上一篇的博客中介绍的排序方式都需要进行比较,时间复杂度为NlogN。

此处使用计数排序来生成hash,数组a如上述代码块所定义,具体操作如下:1

2

3

4

5

6

7

8

9

10index <- 0

while (index < a['length'])

number = a[index] //0,2,1,56,3,67,3

if hash[number] == undefined

hash[number] = 1

else

hash[number] = hash[number] + 1

end

index <- index + 1

end

根据以上代码生成的hash值为:1

2

3

4

5

6

7hash <- {

'0' : 1,

'2' : 1,

'3' : 2,

'56' : 1,

'67' : 1

}

接下来我们按照顺序将生成的hash从小到大依次输出:1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14index2 <- 0

max <- findMax(a)

newArr <- []

while(index2 < max + 1)

count = hash[index2]

if count != undefined

countIndex = 0

while(countIndex < count)

newArr.push(index2)

countIndex <- countIndex + 1

end

index2 <- index2 + 1

end

print newArr

以上就是计数排序的伪代码。计数排序的时间复杂度O为n + max,比冒泡排序快很多。应用场景为对一个班级的人员年龄进行排序(此班级成员不都是同年)。这个排序方法存在两个缺点:

- 需要使用Hash作为计数排序的工具

- 无法对小数和负数进行排序

二、桶排序

桶排序和计数排序方法类似,区别在于计数排序一个桶里面之放置一个值,通排序里面的值在一个相同的取值范围内。以上个排序的数组为例,其生成的Hash值为:1

2

3

4

5

6

7hash <- {

'0' : 1,

'2' : 1,

'3' : 2,

'56' : 1,

'67' : 1

}

木桶排序生成的Hash值为:1

2

3

4

5

6

7

8

9hash <- {

'1' : [0,2,1,3,3], // 0 - 10之间的数值

'2': [], // 10 - 20之间的数值

'3': [], // 20 - 30之间的数值

'4': [], // 30 - 40之间的数值

'5': [], // 40 - 50之间的数值

'6': [56], // 50 - 60之间的数值

'7': [67] // 60 - 70之间的数值

}

到此可以对比出计数排序使用的桶较多,木桶排序则较少,但是木桶排序需要在桶内进行二次排序。

三、基数排序

此处需要明确基数是什么。比如十进制的基数是10,我们使用的数字都是十进制,所以此排序中我们使用10作为基数进行排序。需要排序的数组为[23,202,103,566,32,617,37]。10作为基数的意思是一共存在10个桶,分别为0到9,我们将需要排序的数组首先进行个位对比,各位为0的放在第一个桶中(此桶为0),依次类推,所有数组按照个位数值大小入桶,然后使用数组连接将桶内数值做出桶处理。第二步再将得到的数组的十位进行对比,按照10位数值的大小依次入桶、出桶。最终能得到整个数组从小到大的排序。排序动画。

四、队列(Queue)

队列的特点:

- 先进先出

- 可以用数组实现

- 举例:排队

例子:1

2

3

4

5

6

7var q = [];

q.push('1');

q.push('2');

q.push('3');

//此时q队列中的顺序为['1','2','3']

q.shift() //shift()为出队方法,出队的顺序是先进先出,所以此时出队的是'1',返回'1'

q.shift() //'2'出队,返回'2'

五、栈(Stack)

- 先进后出

- 可以用数组实现

日常中常见的例子就是坐电梯,假设先上去的人都是站在最里面,那么在出电梯的时候肯定是后上去的先出去,先上去的后出去这种方式,即先进后出。

例子:1

2

3

4

5

6

7var stack = [];

stack.push('1');

stack.push('2');

stack.push('3');

//此时q队列中的顺序为['1','2','3']

stack.pop() //pop()为出栈方法,出栈的顺序是先进后出,所以此时出栈的是'3',返回'3'

stack.pop() //'2'出栈,返回'2'

六、链表

在数组中我们删除第一个元素或者最后一个元素都很好实现,可使用shift()/pop()删除首位/末尾。但是如果我们删除中间的某一个元素如删除下标为3的内容,那么需要将后面到数组元素依次往前提,这样做会非常麻烦。所以链表出现了。

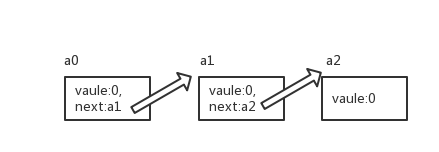

链表的结构如图所示:

其中a0的值包含value,next值指向a1,a1的next指向a2。如果我们需要删除中间元素,如删除a1,我们只需要将a0的next指向a2,即a0.netx = a2。与此同时出现了新的问题,如果我们想访问到第n个元素的话,需要使用a0.next.next.next……next。这样操作非常的复杂。

综上,数组适用于查询快速只删除头尾的情况,链表适用于查询少但是需要从中间删除的情况。

链表中的两个概念:

- head:链表中的第一个元素叫做head,如果没有head那么无法找到其他元素,如上图中的a0

- node:链表中的每一个节点,即上图中的a0,a1,a2

七、树(Tree)

只要有层级结构就能够称之为树。浏览器打开的页面可以称之为树,页面中的DOM节点也可成为DOM树。

介绍几个概念:

- 层数:根元素所在的层为第1层或者第0层,由第1层扩展来的多个分支称为第二层,其他以此类推

- 深度:一共有多少层

- 节点个数:无子节点的节点称为叶子节点

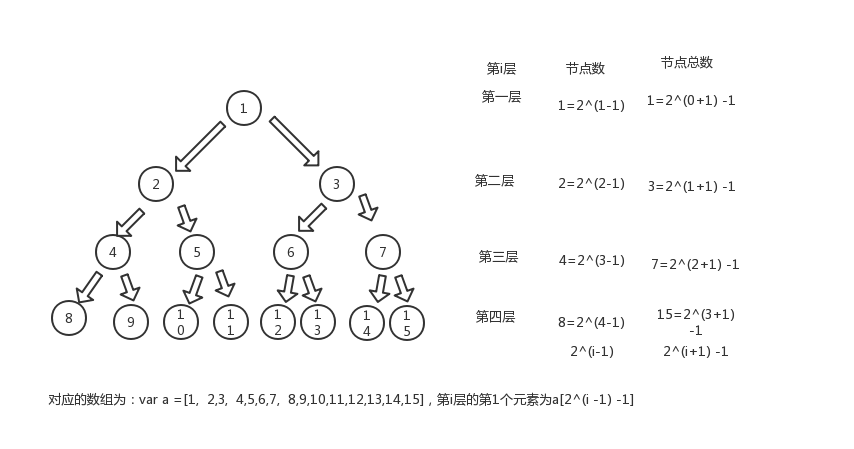

二叉树

(从第0层开始)每个节点最多只有两个分之的树结构称为二叉树。二叉树的第i层至多拥有2^i个节点,总计拥有2^(i+1)-1个节点。

满二叉树

每一层的节点都是满的。

完全二叉树

在一棵二叉树中,除最后一层外,若其余层都是满的,并且最后一层或者是满的,或者是在最右边缺少连续若干节点,则此二叉树为完全二叉树。

完全二叉树和满二叉树可以用数组实现。如完全二叉树是从上到下从左到右依次存储在数组中的,如图所示:

八、堆排序(Heap Sort)

堆是结构同于完全二叉树,有一点不同,堆的父节点的值永远大于子节点的值。

介绍两个概念:

最大堆:

- 最大堆中的最大元素值出现在根结点(堆顶)

- 堆中每个父节点的元素值都大于等于其孩子节点(如存在)

最小堆

- 最小堆中的最小元素值出现在根结点(堆顶)

- 堆中每个副节点的元素值都小于等于其孩子节点(如存在)

其他:B树、红黑树、AVL树。

—ç

附:计数排序伪代码1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34a <- { '0' : 2, '1' : 4, '2' : 6, '3' : 8, '4' : 2, '5' : 5,

'6' : 18, '7' : 57, '8' : 44, '9' : 8, 'length' : 10 }

hash <- {}

index <- 0

max <- a['0']

//将数组存入hash

while(index < a['length'])

if a[index] == undefined

hash[a[index]] <- 1

else

hash[a[index]] <- hash[a[index]] + 1

end

if a[index] > max

max <- a[index]

end

inex <- index + 1

end

//到此为止hash的值为:

//hash <- {'2' : 2, '4' : 1, '5' : 1, '6' : 1, '8' : 2, '18' : 1,

// '44' : 1, '57' : 1 }

index2 <- 0

newarr <- []

while(index2 < max + 1)

count <- hash[index2]

if count != undefined

index3 <- 0

while(index3 < len)

newarr.push(hash[index2])

index3 <- index3 + 1

end

end

index2 <- index2 + 1

end

print newarr

个人原创,转载请注明出处。